发布日期:2025-05-21 来源: 网络 阅读量()

正值基金项目提交申请书的时期,事关“代表作”,万千学者翘首以盼“中科院期刊分区表”的发布。近日,最新的中科院期刊分区表在经历了一波小小起伏后

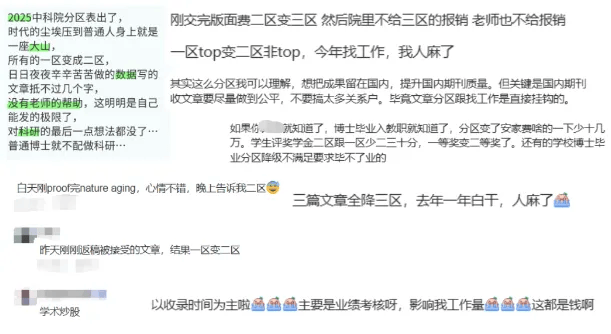

然而,发布后却引来大批学者争议,不少人直冒“?”,更有人直呼:看不懂了!

最新分区表到底对学者们有何影响?接下来,蔚青学者将分析中科院期刊分区表与预警名单的最新信号,以供各位学者参考。

长期以来,中科院期刊分区表一直是科研界的“年度盲盒”。按照惯例,每年年底发布当年的期刊分区结果。比如说,2023年的论文分区需等到2023年底才揭晓,而在此之前,科研人员只能参考上一年(2022年底)的分区结果进行投稿选择。

然而,2024年的中科院分区表却打破常规,发布时间从2024年底推迟至2025年2月(即2025年2月发布2024年期刊分区,后改为3月发布),并首次以次年命名。

2025年3月19日晚间,万千人翘首以盼的2025年中科院分区表官网更新,出现2025版本,但并未正式公开;3月20日上午,撤销2025查询通道,之前可能是在进行数据测试;3月20日下午,官方正式发布通告,预警名单和分区表同时发布。

对此,官方解释称,延后发布是为了确保数据的完整性和准确性。类似科睿唯安(Clarivate)每年6月发布前一年的影响因子,中科院也需要更多时间统计期刊引用数据、调整算法。然而,命名问题尚未有公开回应。

不少学者不解,2024年分区表延迟可以理解,但是更名为2025年分区表,那么2024年发表的文章,“论文发表当年分区”如何算?因为“2025年期刊分区表”对应的是2024年的期刊表现,实际来看,期刊分区可能出现“年份错位”的问题。

不过,发布时间延后或许带来新的优势。以往年底发布的分区表更像是“事后总结”,科研人员在年初投稿时仍需依赖旧数据;而如今2月发布的分区表,恰好能指导全年投稿方向。正如网友调侃:“以前是年底拆盲盒,今年中了的文章到年底才能看自己文章是几区;现在是年初看指南,告诉你要投哪个区。”

这一调整能否真正提升分区的指导性,仍需时间检验,但至少为科研人员提供了更及时的参考依据。

以纳米领域顶级期刊《Nano Letters》为例,其影响因子高达9.6(原中科院一区),CiteScore(Scopus数据库)达14.8,被引半衰期长达7.3年,且编委会由12位诺贝尔奖得主领衔,在纳米领域Top1%论文占比达21%。然而,这样一本“六边形战士”期刊,却从一区跌至二区。类似遭遇的还有《Nano Energy》《Separation and Purification Technology》等老牌一区期刊。

这种反差引发了众多学者对分区算法的质疑。中科院分区表团队此前表示,新版算法优化了“超越指数”,旨在减少冷门学科的排名偏差。然而,具体算法细节目前尚未公开。

为何数据全面占优的期刊会“掉下来”?这一定程度引起了不少科研人员的吐槽,事关自身成果的“优劣之分”,在当前的评价体系下,这样的变化直接影响众多博士生、科研人的求职、晋升、待遇。没有一个清楚的答案,集体吐槽也就不难理解了。

事关评价,公平性是学者们最关注的点,还有人提出:部分期刊有通过“学科漂移”被降级的现象,如《Nano Letters》从“材料科学”大类移至“工程技术”类,意味着,分区降低可能是比较对象的被改变了,而这个改变的逻辑并不具有说服力。

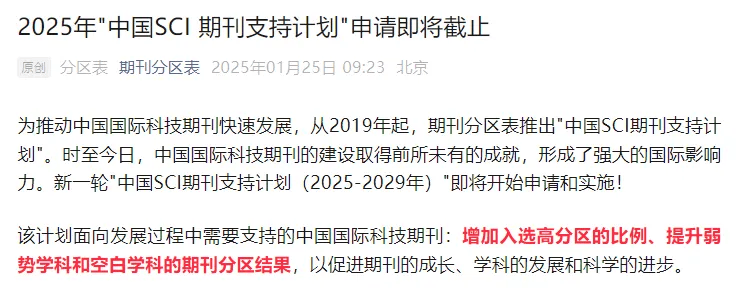

这一趋势背后,展现了中科院“扶持本土期刊”的明确信号。实际上,2025年年初分区表就宣布启动新一轮“中国SCI期刊支持计划”,目标直指“提升中国期刊入选高分区的比例”。

政策倾斜下,国产期刊在引用数据、审稿流程、国际化程度上加速提升。例如,《iMeta》作为新晋生物学一区TOP期刊,首年影响因子即达23.8,位列全球前千分之五。

对于我国学术影响力提升来说,这是非常好的信号。不过,国产期刊的快速升区也引发了争议,一大质疑声就是:部分期刊的学科分类存在矛盾。如《Chinese Physics Letters》,其刊载论文42%涉及材料科学,却被归入“物理类”,被不少学者怀疑是通过调整学科大类而间接提升了分区。

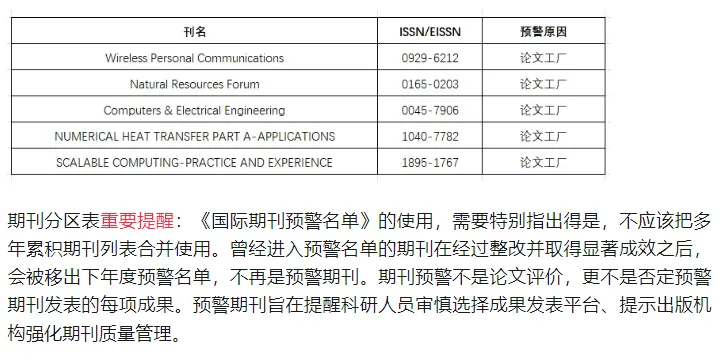

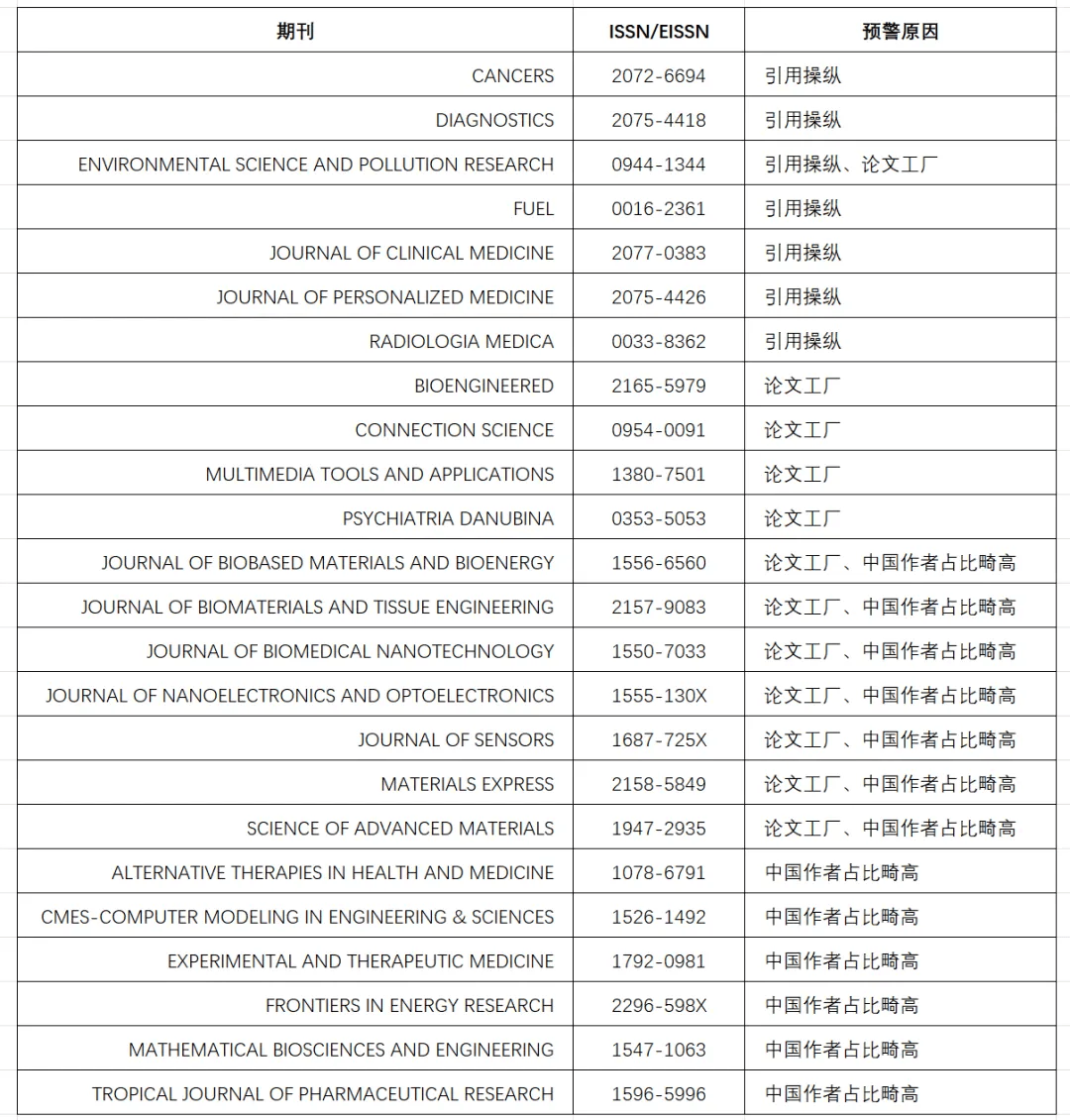

除了分区调整,2025年中科院预警名单同样备受关注。2024年的预警名单首次公开了部分期刊的“预警原因”,BB视讯官方入口主要聚焦“中国作者占比畸高”“引用操纵”。而2025年的预警名单中,仅有“论文工厂”这一个预警原因。

一直以来,预警名单的制定标准备受争议,尽管2024年新增了“预警原因”,但目前仍未有官方信息公布具体的量化阈值。一定程度上,对广大学者来说,这一名单的制定过程仍是“黑匣子”。众多学者担忧的是,许多实际上疑似操纵引用、批量产出的期刊仍未被纳入名单,这种“选择性”预警,不仅削弱了名单的公信力,也让科研人员在投稿时陷入“避雷无门”的困境。

在最新中科院分区表的发布,本应是学术界一年一度的“开奖”盛事,却因多个争议点被推上风口浪尖。从学科分类混乱、算法不透明,到预警名单的“黑箱操作”,分区表的权威性正遭遇前所未有的挑战。

科研人员的质疑声音主要聚焦在两方面:其一是,学科划分的科学性与透明度。BB视讯官方入口如《Nano Letters》被移出材料科学大类,而《Chinese Physics Letters》的归类与论文主题明显不符这种“学科漂移”现象。预警名单的标准,也同样存在“黑匣子”现象。其二是,评价标准的公平性。“超越指数”让众多科研人员摸不清,中科院分区算法未公开,导致看上去数据(影响因子、被引半衰期与领域Top1%论文占比等)更高、同行评议制度更完善、审稿更严格的顶刊反被数据逊色的期刊超越,这种结果难以服众。

若无法公开算法细节、优化学科分类规则,分区的公信力恐将持续流失。更重要的是,分区表的权威性下降可能引发“连锁反应”。BB视讯官方入口许多高校的绩效考核、职称晋升与论文分区深度绑定,若分区结果被认为不公,科研人员的努力成果将被轻易否定。长远来看,亟需持续改革建立更透明、更科学的评价标准,否则仍会上演“风向标”沦为“争议标”。

2025年中科院分区表的大变化,可是视为是期刊评价体系的一次大胆革新,也是本土期刊崛起的里程碑。然而,争议与质疑声音也暴露出当前期刊评价机制的深层次问题:如何在扶持本土学术与维护国际公信力之间找到平衡?期刊分区表在学者们的学术成果评价上应该具有什么样的地位?

或许,答案不在于分区本身,而在于整个学术评价体系的持续优化。说到底,期刊论文只是科研思想交流的载体,如今“破五维”改革已经进入深水区,科研论文的真正价值,不应该由单一量化标准定义,并且科研论文本身也不应该沦为“量化”工具。而要扭转长期以来的问题,仍需要对“科研评价体系”进行系统性的持续改革。